恐怖的 8.613 MHz:《Pluribus》背后的"生物无线电"暴力美学

【编者按】美剧《Pluribus》最后一集揭示了“The Joined”个体的通信模式(无线电)和通信频率(8.613 MHz)。这个数字显然不是随便选的,背后隐藏着一系列工程学原理和生物学逻辑。物理学出身的我对这个频率非常敏感,于是在AI的帮助下展开了一系列推算,结合其他剧情细节,挖掘出一些细思极恐的剧情设定。

在《Pluribus》中,8.613 MHz 并不是一句神秘学咒语,而像一枚冷硬的铆钉,把整个世界观牢牢钉在工程学上。它不意味着"人类在经典物理下不可能发射这个频率"——经典电磁学从不禁止任何物体在某个频率上辐射,只要电荷能以该频率被驱动加速,就会有电磁波产生。真正恐怖的地方在于:当你把这串数字换算成尺度、阻抗与热量时,会发现这套系统若要成立,必须在"能发"和"会死"之间维持一种极其脆弱的平衡。

先把频率还原成长度。电磁波的波长由以下公式给出:

lambda = c / f

取 c ≈ 3.0 x 10^8 m/s(光速)、f = 8.613 x 10^6 Hz(频率),得到:

lambda ≈ 34.8 m

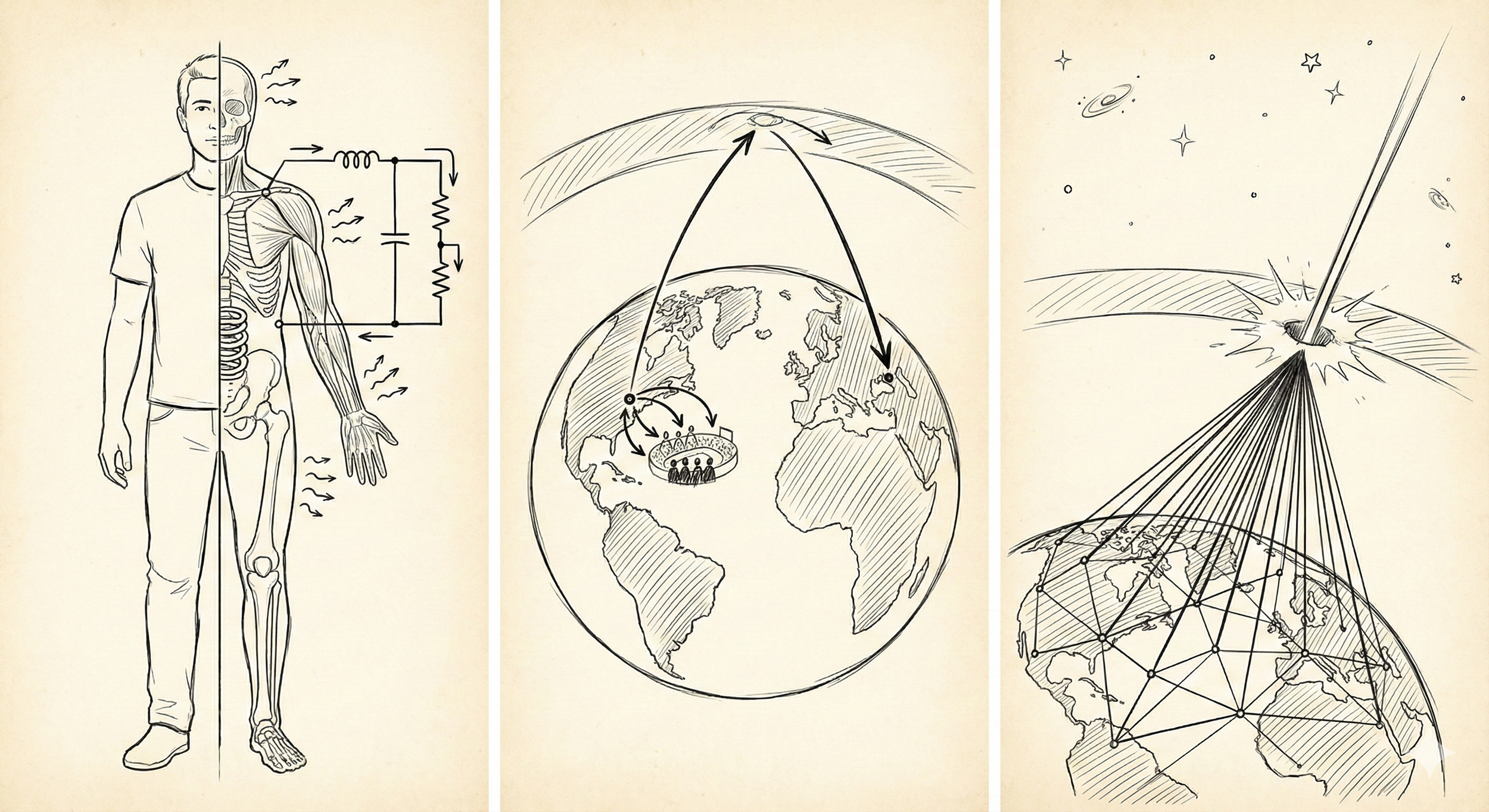

也就是说,8.613 MHz 的波长约 35 米。而人体高度只有 1.8 米左右,在这个尺度面前不过是波长的 5%,是一根典型的"电气上很短"的天线。短天线的问题不在于"说不出话",而在于"开口的代价极高":它的输入阻抗呈现出强烈的电容性,能量更愿意困在近场里来回储存,而不是转化为跑向远方的电波。

因此,《Pluribus》里最阴冷的一步并不是"把人变长",而是把人调谐。把人体粗略看作一个等效电容 C,其容抗为:

Xc = -1 / (2 * pi * f * C)

而人体的 C 并非固定常数,它会随姿势、环境、地面耦合而显著变化。以 8.613 MHz 为例,当 C 在 15–30 pF 之间波动时,|Xc|(容抗的绝对值)就会落在几百到一千多欧的范围内。面对这个巨大容抗,工程上唯一合理的解法是引入电感。因此,脊髓中那些病变的结构,本质上必须演化成一种生物加载线圈(Biological Loading Coil):它的使命仅仅是提供足够的感抗来抵消肉体的电容效应,从而将这具原本严重失配的血肉之躯,强行拖拽到目标频率的谐振点附近。举一个代表性的算例:若 |Xc| ≈ 1100 欧姆,所需电感约为:

L ≈ 1100 / (2 * pi * 8.613 * 10^6) ≈ 20 uH (微亨)

这个数值本身并不惊人,真正令人不安的是它所处的介质:盐水与蛋白质构成的高介电、高损耗生物组织。现实中的线圈在这种环境里会遭遇寄生电容、自谐振频率下坠和 Q 值崩塌,极易从"电感"退化为"发热器"。如果这套生物加载结构仍能在 8.6 MHz 下稳定工作,那么它暗示的并不是"多绕几圈神经",而是一整套更深层的器件学改造——分布式加载、特殊导电纤维,甚至某种生物传输线。剧没有给出细节,反而显得可信:真正昂贵、真正危险的工程成本,往往被隐藏在器件里。

即便调谐成功,噩梦才刚刚开始。调谐解决的是"能不能送进去",却不保证"送进去之后能跑出去"。短天线最残酷的指标叫辐射电阻 Rr,它代表电流真正转化为远场辐射的那一小部分。对远短于波长的短偶极子,有近似关系:

Rr ≈ 80 * pi^2 * (l / lambda)^2

代入 l = 1.8 m(人体长度)、lambda ≈ 34.8 m(波长),得到 Rr ≈ 2 欧姆的量级。与此同时,人体组织的导电损耗、介质损耗、与地回路损耗以及加载结构本身的损耗,都被打包进一个等效损耗电阻 R_loss,在这个频段取几十到几百欧并不夸张。若取一个相对乐观的代表值 R_loss ≈ 100 欧姆,效率近似为:

效率 = Rr / (Rr + R_loss) ≈ 2%

为了实现有效通信,生物个体必须持续输出 1 W 的有效辐射功率——这是无线电世界在地球尺度上给出的最低账单。在 8–10 MHz 的短波频段,通信面对的第一个敌人不是距离,而是噪声——全球雷暴、太阳活动、电离层扰动,以及人类文明自身泄漏的电磁垃圾。短波的噪声底往往由"天空"而非接收机决定。如果蜂群的目标是偶尔跨越数百乃至上千公里、借助电离层反射被同类可靠识别,那么问题就变成:信号能否在噪声之上稳定露出头来。瓦级功率恰好处在一个工程师熟悉的分界线上:它很小,却足以在复杂传播条件下越过噪声门槛,触发一个明确、可同步的事件。1 W 不是为了喊得更响,而是为了在该被听见的时候一定能被听见。

代价随之显现。要辐射 1 W,按 2% 的效率估算,输入功率约 50 W,其中几乎全部会变成体内热量。若按能量换算,这意味着每天额外消耗约 1000 千卡;而成年人静息代谢功率约 100 W,额外的 50 W 相当于在静息状态上硬生生加了约一半的负荷。更直观的恐怖在电流上:要辐射 1 W 且 Rr ≈ 2 欧姆,射频电流均方根值接近 0.7 A——也就是说,体内需要维持接近安培量级、8.6 MHz 的射频电流。这已经不是"发烧"能轻描淡写的现象,而是把身体当作一枚工作在短波频段的功率器件。

既然代价是“自焚”,为什么还要死磕这个频率?为什么不用更省力的微波?因为蜂群不需要信号塔,不需要卫星,他们要利用地球大气层自带的一面巨大镜子——电离层。太高的频率(如手机信号)太尖锐,会直接刺破电离层射入太空,传不远。太低的频率(如长波)太沉重,只能沿着地面爬行,会被山脉阻挡。而 8.613 MHz 恰好处于一个神奇的“黄金窗口”。它足够轻盈,能穿透低层大气的吸收;又足够温和,会被高层的电离层温柔地反射回地面。这意味着,哪怕一个感染者躲在亚马逊的深处,只要他抬头向天“尖叫”,那微弱的 1 瓦信号就会像打台球一样,撞击天空的镜面,跳跃数千公里,精准地落在欧洲另一个感染者的脑中。大气层,成了他们免费的全球中继站。频点精确到 8.613 这种程度,听起来更像“系统最容易锁住的振荡点”或“环境噪声与可用性之间的折中点”,甚至可能与他们那套生物加载结构的自谐振与稳定性窗口有关。你无法在剧里拿到答案,但你能感觉到:这是一个工程系统会做出的选择——在若干约束之间卡出的一个窄缝。

到这里,一个自然的问题出现了:既然单个个体如此低效,为什么不采用工程上最经典的解决方案——相控阵?相控阵并不是简单地把功率相加,而是通过精确控制多个发射单元的相位,让电磁波在空间中的某个方向上发生相干叠加。就像许多手电筒:随便照只会四散,如果角度被校准,光就会在远处汇聚成亮斑。无线电中的相控阵正是用这种方式换取更远的有效距离、更高的方向性,甚至无需转动物理结构就能"电子扫描"方向。这项技术在雷达、卫星通信和射电天文中无处不在,代表着一种工程哲学:用秩序换距离,用同步换效率。

如果把《Pluribus》的蜂群简单理解为"人肉相控阵",那么他们理应分散到比波长更大的尺度上,形成巨大的几何孔径,以换取尖锐而有方向性的远场波束。但剧情却刻意呈现了相反的画面:他们紧密协作,甚至挤在同一个体育馆里沉睡。这种反差暗示了一件事——蜂群并没有把相控阵当作常态通信手段。原因并不神秘。相控阵擅长把能量投射到远方,却并不擅长省能;它需要纳秒级的时序控制、持续的相位校准和稳定的高功率输出,对以血肉为载体的发射单元而言,这意味着持续的热负担和极高的失稳风险。于是,蜂群选择了另一条更阴冷、也更符合生存逻辑的路线。

真正贴合剧情的解释是:蜂群有两种通信模式。平时,他们走的是"近场模式",像 NFC 一样利用感应耦合在几米尺度内交换信息、维持同步,所需功率远低于远场广播;只有在个体落单、网络断裂或需要跨洲呼叫时,才被迫切换到"远场模式",用短波与电离层完成昂贵的长距通信。8.6 MHz 的波长意味着在约 lambda / 2*pi ≈ 5.5 m 的范围内,系统仍深处于近场区,能量主要以反应性形式存储与交换,而不是被辐射掉。近场耦合随距离急剧衰减,这正好解释了剧情中的一个细节:挤在一起睡觉是为了省命。体育馆的钢筋网、金属屋架、灯架与地网可能共同构成一个更大的谐振结构与回流路径,让最容易发热的部分尽量转移到冰冷的金属里,而不是压在湿热的肉体上。蜂群在体育馆中沉睡,更像是把自己接入一个低功耗的集体耦合网络,维持一条微弱却持续的节拍;只有在必要时,才短暂抬升幅度,把那张可怕的热力学账单压缩成一次燃烧。

当你接受了“双模式通信”的框架,剧情里另一个极其诡异的现象就突然有了无线电意义:一个个体受到惊吓,所有个体同时进入抽搐状态。这听起来像超自然共鸣,但如果把蜂群当作一个“近场耦合网络 + 远场应急广播”的混合系统,它更像一次典型的动态控制灾难:不是心灵感应,而是系统失稳。

惊吓首先会带来生理层面的突变:交感神经兴奋、心率血压变化、体温与电解质状态短时波动,这些都足以让“生物振荡器”的频率与相位出现漂移,让输出幅度出现尖峰。如果蜂群协议把这种尖峰解释为最高优先级的“警报”,并要求附近节点立即转发,那么在强耦合的近场环境里,转发不是慢慢扩散,而会在极短时间内形成闭环:A 的警报触发 B,B 的转发又反过来把能量更强地灌回 A,同时灌入更多节点。只要这条链路在某个频点上的等效“环路增益”超过 1,并且相位条件满足自激,系统就会像麦克风对着音箱一样进入正反馈啸叫式的自激:能量不是线性增长,而会在最初几个循环里呈几何级数“冲顶”,直到器件与生理上限把它粗暴地截断。对无线电工程师来说,这种现象叫“失稳”“自激”“环路振荡”;对剧里的肉体来说,它表现为更残酷的东西——神经控制接口被异常高幅度、异常高密度的信号洪峰持续触发,运动系统被反复打断与重置,肌肉进入无序、高频的收缩与放松,也就是观众看到的抽搐。

与此同时,还会出现另一个更“网络工程”的灾难:广播风暴。如果蜂群是网状网络,平时的近场通信可以很节制;但警报一旦触发为全网广播,且缺乏抑制机制(例如随机退避、重传限速、去重缓存、门限与迟滞),就会出现类似互联网泛洪的“风暴”:大量节点在同一媒介上争抢信道,彼此碰撞、覆盖、互相抬升噪声底,导致有效信息反而无法稳定传输。对电子接收机,这会体现为前端过载、互调、AGC 来不及完成攻击时间就已饱和,解调输出被严重畸变;对蜂群个体,这种“畸变”不需要被浪漫化成“听到了恐惧的内容”,它只需要成为一种更底层的控制错误:原本应该被解读为“信号”的东西,被系统当成了“动作触发”。再加上一层更阴冷的工程细节:蜂群的同步往往离不开某种锁相机制(PLL 或类似控制环),而失稳与广播风暴会让锁相环集体进入“失锁—捕获—再失锁”的追逐状态,控制量剧烈摆动;在一个把神经系统当作载体的设定里,这种摆动完全可以直接耦合进运动神经通路,变成全体一致的痉挛性“重锁相”尝试。抽搐于是更像一次“全网硬重启”:不是他们在共情,而是系统在复位。

这种解释之所以迷人,是因为它把“群体抽搐”从超自然拉回工程学,同时还揭示了一个非常合理、也非常致命的系统取舍:为了在远场模式下偶尔完成跨洲呼叫,为了在近场模式下维持极高灵敏度与强同步,蜂群很可能把增益开得太大,把迟滞做得太小,把“稳定性余量”几乎花光了。于是它在静态上看似精巧,在动态上却带着一个丑陋的漏洞:只要一个节点在生理上出现突发尖峰,整个网络就可能被自己的正反馈与广播机制拖进失稳,像被一声尖叫拖入集体痉挛。

当这些拼图合在一起,8.613 MHz 不再只是一个唬人的参数,而是一张完整系统的能量与控制账本。为了克服身高的不足,它改造了脊髓;为了换取全球的连接,它献祭了体温。平时,蜂群用近场耦合低功耗地活着;落单时,个体被迫用短波支付漫游费;而当惊吓触发全网警报时,系统最致命的缺陷暴露出来——它不是超自然的神迹,而是一套高增益网络在失稳边缘的自激回声。真正的悬疑落在最后、也最昂贵的地方:这种系统究竟凭什么能在高损耗的生物组织中长期维持器件级稳定?也许,那才是《Pluribus》真正不肯让观众看到的后门。

第一季的最后揭示了蜂群的终极冲动:建造一座巨大的发射塔,将来自 Kepler-22b 的"礼物"转发给群星。在 8.613 MHz 的物理语境下,这暴露了它们面临的最大绝望——地球的电离层。对于 35 米波长的信号,地球的大气层是一面封闭的镜子,能实现完美的全球禁锢,却绝对禁止星际逃逸。常规的信号无论多强,都会被电离层无情地弹回地面。因此,那个"巨型装置"的工程本质并非普通的通讯天线,而是一座行星级的电离层加热器(Ionospheric Heater)。它们需要汇聚亿万瓦特的能量,形成一道极窄的相控阵波束,去物理性地煮沸头顶的等离子体,烧穿地球的电磁护盾。蜂群不仅在征服人类,它们还在试图把地球本身改造成一把向宇宙发射 8.613 MHz 谐振信号的巨大的枪。它们要在地表铺开一个庞大的阵列。只有在那一刻,地球才不再是一个家园,而仅仅是一个被用作天线基座的耗材。

https://zhaozhichen.github.io/pluribus_frequency.html

注:本文由作者与 Gemini 和 ChatGPT 合作完成。对话记录:

Gemini 对话 1 (gemini.google.com/share/b7bbf3cc0f45)

Gemini 对话 2 (gemini.google.com/share/099d19ab22ea)

ChatGPT 对话 (https://chatgpt.com/share/695a8fd3-4bc4-8007-9308-1b2daddd9e54)